會員學術出版品

會員已出版的學術出版品會於此公告

持續更新中,歡迎聯絡我們推薦學術出版品。

本書為第一本嘗試從醫療民族音樂學的角度來了解印尼爪哇島的民俗療癒體系,除了整體介紹印尼當地的民俗療癒文化外,全書將以印尼爪哇伊斯蘭與薩滿民俗療癒文化為主軸,探討醫療儀式與各種音聲與表演藝術型態之間的關係,其中將涉及外來文化與醫療系統的傳入、宗教醫療理論、民俗醫療實踐以及各種音聲與表演藝術型態在醫療儀式中的角色與功能等面向。

離散認同與融合 (印度尼西亞華人表演藝術的文化語境與演出形態) 蔡宗德

本書圍繞印度尼西亞華人歷史與社會文化展開研究與論述,一直是國際學界重要的研究領域,除了因為華人在印度尼西亞佔有一定程度的人口數外,華人在印度尼西亞經濟、社會與政治等層面都扮演著重要角色,加上近年中國經濟快速發展與影響力,也確實提升了許多印度尼西亞華人的社會地位,因而有更多的學者投入印度尼西亞華人研究。本書稿針對華人移民活動促進中國傳統文化的發展與變遷進行了研究與論述,並對音樂表演藝術進行了具體的展現,從根源論及發展現狀,文中重點分析布袋戲、皮影戲等具有代表性藝術的表演形態,較全面的展現了印度尼西亞華人對中國傳統文化的堅守與保護。

板腔體與曲牌體 施德玉

板腔體與曲牌體除了在說唱和戲曲音樂中,為兩大重要的曲體,它們也深深的影響了我國各地方音樂中聲樂曲與器樂曲的曲式。並且其唱詞形式變化,對於我國文體的發展也有一定的影響,本書內容涵蓋文學文體的格律形式、音樂的曲式和變化,以及二者的關係。

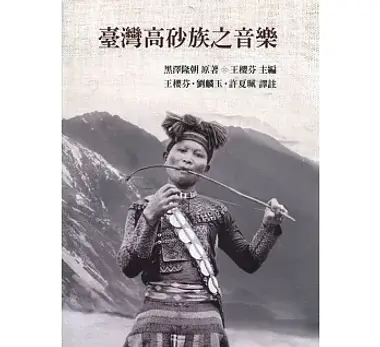

臺灣高砂族之音樂 黑澤隆朝原著,王櫻芬主編

原書為黑澤隆朝於1945之前依據理蕃課所分類之10個種族的音樂生活狀況的調查紀錄。記錄各族之習性、實地踏查記錄、歌謠的特質、歌曲譜例、器樂與樂器之調查;並於附臺灣民族音樂調查日記之抄錄。本出版品為翻譯本,參照各引用書籍及原黑澤手稿,新增註解及勘誤。

百年踅音:田邊尚雄臺廈音樂踏查記 田邊尚雄著,王櫻芬編

.webp)

大正十一(1922)年4月,日本音樂學者田邊尚雄抵達臺灣,在總督府的大力支持下,深入山區進行臺灣原住民音樂的調查和錄音,也觀賞日本藝妓、臺灣藝妲和曲師、桃園天樂班的演出,拜訪著名藝妲小紅鍛的藝妲間,調查臺南孔廟樂器,參加臺南媽祖廟大祭,聆聽廈門仕紳演奏南管,並以他的生花妙筆,生動描繪出百年前臺灣廈門的多元音樂生活樣貌。

本書完整收錄田邊尚雄此趟旅程的相關文獻,包括其《南洋‧臺灣‧沖繩音樂紀行》的臺廈部分、來臺之前和之後有關臺灣音樂的論著、在臺時的演講內容、1978年出版其臺灣原住民錄音的唱片解說等史料。讀者可跟著一同探討這位東洋音樂研究先驅的臺廈音樂踏查之旅。本書也附加田邊尚雄當年錄下的17首臺灣原住民音樂,讓讀者能透過聲音回到近百年前的臺灣。

前進國家音樂廳!:臺九線音樂故事 陳俊斌

.webp)

沿著臺九線,從臺北國家音樂廳到臺東卑南族部落,跨越古典/民間/�流行音樂的藩籬,進行一場探索音樂與文化的深度之旅。

本書從2010年國家兩廳院製作《很久沒有敬我了你》的討論出發,探討參與演出的卑南族人在音樂廳、部落及其他場合的音樂行為及其意義。全書共九章,分為三個部分,每部分各三章,並有導論及結論。第一部分描述及評論《很久沒有敬我了你》在音樂廳的呈現,第二部分及第三部分聚焦卑南族人的音樂生活。理論性的討論集中在導論及結論,主體的九章以民族誌構成。本書試圖跨越古典音樂、民間音樂以及流行音樂的邊界,透過當前民族音樂學理論的檢證與應用,探索以動態視角評析音樂意義的可能途徑。

.webp)

本書以戰後(在歷史分期上被稱為「後現代」)台灣原住民音樂為研究對象,以個案研究方式,探討音樂文本和社會文化脈絡的關聯。不同於長期以來台灣民族音樂學家及人類學家在原住民音樂研究上強調「保存及重建『原汁原味』的原住民音樂」主流觀點,本書聚焦於「原住民音樂的再現」相關議題的討論。內文分為三大部分:「媒體文化」、「詩學與政治學」、和「文化意義」,呼應Stuart Hall在有關「再現」的討論中,強調的三個面向:「再現」、「語言」與「意義」。本書寫作的目的不僅在於描述當代原住民音樂的發展,更期望透過有關「再現」討論,探索音樂做為族群對話空間的可能性,在研究方法上則接合音樂學與文化研究,進行跨領域之研究。

.webp)

本書是臺灣首部有聲的音樂民族誌,期望在視覺與聽覺的感官經驗上,提供讀者貼近他文化的多面視角。以音樂民族誌為書寫定調,內容深入作者十多年來與緬甸古典音樂家的習藝成果,透過每章開頭的軼事敘說,帶領讀者進入音樂個體的豐盈生命,並利用敘事、訪談、議題討論及區位分析等方式,撰述緬甸德欽基音樂的結構分析及其社會文化脈絡,以利讀者瞭解音樂家的流動生命脈動下,當代德欽基複雜的展演情狀。

其內容牽涉當代民族音樂學的反思:音樂的再現是一種傳統,是建構於特定的歷史社會脈絡、披覆著意識形態外衣所再現的樣貌。無論是唐代史官和詩人筆下的驃國樂舞、美國樂手Duke Ellington及Benny Goodman在緬甸的爵士外交,還是緬甸的國族音樂建構及亞太音樂融合,皆意味著——再現,才是流傳至今的傳統,而當代音樂的現代性之一,則點明了傳統涉入不同視角的可能。因此,音樂不再被視為一種本質,而是再現。

本書以《兼容美學與音樂評論 — 哲學路徑、批評方法與實踐》為名,顧名思義,全書撰寫的精神乃是從興起於二十世紀末、繼續在二十一世紀深化發展的兼容美學思維出發,而最終將落實於音樂的實踐。期望這部歷經歲月蘊化過程而誕生的美學專書,不但具現作者個人音樂思惟的縱橫阡陌,更能讓讀者在其中聽到時光中的樂音流瀉,看到生命的存在亮光。

ICTM原住民後殖民語境樂舞研究小組成立論壇的論文集以中英文雙語呈現。此外,本論文集有「實體書」和「電子書」兩種出版方式。另外,此部論文集的獨特設計是:以「紙本形式/數位形式」和「數位多媒體資料庫」雙重形式來呈現。換句話說,它是一部結合網路多媒體資料庫的論文集--在閱讀論文的同時,還可同步查看數位資料庫上的影音記錄。有關「ICTM原住民樂舞研究小組官方網站」:我們的官網實質上是一個具有影音資料典藏功能的數位影音資料庫,是臺灣論文集工作團隊與臺灣中央研究院共同合作的數位典藏成果。截

至目前為止,2020年在台灣舉辦的成立論壇,所有獲得正式授權的影音及文字資料皆已建構於官網中,而未來每兩年在世界不同國家舉辦的研究小組論壇之數位資料,經過正式授權後也都將典藏於研究小組的數位資料庫官網。數位影音資料庫具有延展、積累研究成果的功能,將對於人類無形文化資產的保存注入一股強大的力量。這是ICTM原住民樂舞研究小組和臺灣論文集工作團隊獻給世界原住民樂舞研究領域的一份開創性努力,希望能拋磚引玉,激發出更豐碩的研究保存成果。

論文集的數位多媒體資料庫以兩種不同形式來呈現論壇所舉辦的各式活動。第一種是「數位音樂地圖」,它將論壇中的學術活動和樂舞表演置放於網路的數位世界地圖中。第二種則是按照活動類型來展現成立論壇的影音記錄,包括:(1)2020論壇開幕式;(2) 臺灣原住民樂舞饗宴;(3) 2020論壇專題討論會

;(4)2020論壇小組論文發表; (5) 2020論壇單篇論文發表; (6) 2020論壇工作坊; (7) 2020論壇介紹; (8) 2020論壇議程手冊。

布農族人的歌. 樂. 與生命 曾毓芬

《布農族人的歌、樂、與生命》專書的特色:一、以四部分、十章論述布農族人的音樂,論述包括(1)理論的思維和論述的建構;(2)布農族人的歷史、文化與音樂;(3)布農族傳統音樂系統化研究;(4)布農族傳統音樂的文本分析與詮釋;以及(5)「南投縣信義鄉布農文化協會Pasibutbut歌唱之行動研究」的實境觀察等;二、研究的時間縱軸跨時代/跨世代,從上個世紀1943年(日據時期)日本音樂學者黑澤龍朝到2012年(漢據)曾毓芬教授調查截止,歷經兩個世紀、兩個世代;三、結構分析布農族人傳統音樂,文本分析具多樣性,研究對象橫跨古今,陳述不同國籍學者對布農族音樂的研究貢獻;四、資料詳盡、內容豐富,涵括了布農族人各群音樂與地方特性,而又分成歌曲和樂器兩類,歌曲細分為祭儀歌、生活歌謠、童謠;樂器細分為杵音、弓琴、口簧琴、五弦琴;五、行動研究之持續性觀察,探討布農族音樂Pasibutbut當今的困境、轉變與因應。除了這五項特色之外,曾毓芬教授更將所有收錄的曲目(含樂器)轉化為五線譜的記錄,好讓學習者、研究者、音樂愛好者透過樂譜來學習。

賽德克族與太魯閣族的歌樂系統研究 曾毓芬

臺灣的原住民族過去皆以口傳心授的方式來傳習音樂,然而現今,在口傳環境幾已潰散的前提下,從學術角度去探究並傳承其歌唱傳統,已成為填補文化斷層之必要手段。有鑒於賽德克族與太魯閣族傳統歌樂的即席演唱特性,本書參照其歌唱行為的本質,從「音樂即興」的角度來解讀其奧祕。所採用之研究方法,除了文獻探討、田野錄音、耆老訪談、歌詞記音翻譯、音樂採譜等基本步驟,更進一步由音樂即興的角度去歸納、分析族群音樂的基本語彙,並從而梳理出族人心中互有共識的即興法則。如是,藉由族人經驗法則之客觀化研究,期能深度詮釋音樂背後的文化意涵,至終能促進其音樂傳習之永續。

越嶺-聆聽布農的音樂故事[影音光碟]

(獲2022年傳藝金曲獎最佳影音專輯獎)

出品/國立傳統藝術中心

布農古謠採集研究、編劇╱曾毓芬

布農劇本翻譯╱卜袞.‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端

作曲╱吳睿然

導演╱張得恩

演出╱南投縣信義鄉布農文化協會、臺灣國樂團

指揮╱江靖波

Bunun布農族,是名副其實的高山原住民。在口傳歷史中,族人為了生存,不斷攀越一座又一座的山頭。初期聚落分佈在玉山山脈一帶,之後縱橫於中央山脈,成為臺灣島上雄據中、南部高山的原住民族。

據說布農族人在洪荒時期曾為了躲避洪水,從老人家口中的平野逃上玉山,水退之後重返平地;17世紀末,大批漢族移民佔滿西部平原,布農族人只好沿濁水溪翻山越嶺,攀登到位於群山之中的Asangdaingaz老社,繁衍成六大群;17世紀起因山區耕地不足,一批又一批布農族人越過中央山脈遷徙至臺灣東部和南部,遍佈生息於新武呂溪、荖濃溪及楠梓仙溪流域的高山地帶……。

而在21世紀的今日,尋根情懷驅策下,布農知識青年們又紛紛登上中央山脈高處,尋找已被荒山蔓草掩蓋的祖居地。

漫長的族群歷史中,布農族人不斷越嶺,尋找生命的出口。

說話歌曲:歷史文獻與案例研究 車炎江

自古至今,「說話」與「音樂」已然發展出極度密切繁複的關係,且在世界各地區之民族音樂、戲劇音樂或是流行樂壇,皆屬於普遍現象;西方音樂家亦利用作曲技術將「說話」與「音樂」二者融合,創造出獨特的聲音藝術表現,以及多樣化的新樂種。本書內容聚焦於音樂藝術以前述為基礎產生之「說話歌曲」現象,研究相關重要之歷史文獻,了解其音樂風格與技術的特徵,以及背後蘊藏的美學思維。

《臺灣國族辨識:當代臺東原住民音樂研究》 趙陽明

本研究以民族音樂學、流行音樂研究與民族誌的理論與方法,探討臺東縣內各原住民族群的當代音樂。臺東縣是臺灣原住民族人口比例最高的地區,原住民族音樂自1990年代以來在國際和地方活動大放異彩,提高臺灣在國際間的鑑別度,凸顯「島嶼」與「海洋」性格,奠定國家與人民的獨特性。本文藉由對音樂創作者的研究探討原住民族如何和臺灣其他各族群微妙相處,共同塑造一個新興的「臺灣性」。音樂工作者結合音樂的「原真」特質,「混合」現象和「外來」元素,保存傳統文化,也以創新的形式與內容來延續音樂傳統。本研究探討兩個相反面向:一是堅守在地特色,維護傳統;二是採用跨國流行元素,接受音樂元素的「挪用」,市場成為創作者重要的考量因素。本研究者主張「生活經驗」是至關重要且不可替代的,正如美國民族音樂學家曼特胡德(Hood 1982)認為民族群體對自身音樂傳統之理解和評價是深刻且精確的,因為這理解和評價是建立在對自身文化熟悉度的基礎上。在音樂的傳達中,原住民族豐富的音樂創作情感,對山陵與海洋的詳盡描述,在在呈現臺灣「最初的主人」與家園土地的密不可分。本研究者主張族群的「自我認同」是維護族群及人民國家的關鍵,也是必須被尊重的基本權利,與當今國際社會的普世價值一致。臺灣人民一方面接受閩、客及中國移民所帶來的福建、廣東及大中華文化,表現在商業活動和普世華人圈的「華語流行音樂」中,另一方面卻也開始更強調與注重在臺灣地文化傳統,與此地的文化特色。本研究探討臺東原住民族當代音樂的發展:原住民語歌詞、五聲音階旋律、古謠、山地歌謠時期的節奏、不具特定意義的發聲詞,這些音樂元素如何以工匠修補或拼裝的方式(bricolage, Lévi-Strauss 1966)被運用於創作中;同時,音樂人豐富了音樂文化,通過外來元素來維護傳統音樂的生命力,但也引入「灰色化效應」(grey-out effect, Lomax 1985),音樂傳統面臨被大幅改變的危機。

(購買請洽作者)

This book vibrantly demonstrates how the study of music allows for identification and interpretation of the forces that form Taiwanese society, from politics and policy to reactions to and assertions of such policies.

傳統音樂的當代微觀 馬銘輝

本書一共包含五章,每一章主要內容均由已通過審查發表的期刊文章中修改而成,研究主軸為探討傳統音樂在當代台灣的各種面向,研究對象和範圍包含:台灣梆子及古代宮廷音樂。研究方法主要為參與觀察、訪談、文獻探討及音樂分析等。透過研究來了解傳統音樂在面�臨當代社會中各種變遷時,可能呈現的面向及適應方式。全書五章內容中,第一章到第三章的研究主題都是台灣梆子,第四章和第五章的研究主題則是古代宮廷音樂。全書針對兩個主要研究對象,探討其在面對當代台灣社會文化和教育制度變遷時,可能出現的不同面向。同時也展現不同傳統音樂類型在面對這些當代變遷時的適應性。

(購買請洽作者)。